von Jana Görs

Studien zu Folge sitzen Mitarbeiter in deutschen Unternehmen im Schnitt für 1,6 Stunden viermal in der Woche in Meetings. Die mittlere Führungsebene verbringt 50% ihrer Zeit in Meetings, das obere Management sogar zwei Drittel seiner Zeit. Wenn ein Meeting kein zufriedenstellendes Ergebnis herstellt, kann man sich ausrechnen, welche Kosten die „Zeitverschwendung“ verursacht.… Weiterlesen

von Jana Görs

Letztens hielt ich ein provokantes Buch in den Händen; „The Corporate Fool“ von David Firth und Alan Leigh. Besonders spannend fand ich eine Seite mit echten Berufsbezeichnungen in Unternehmen. Betitelt werden diese Berufsbezeichnungen als Job Title to Die for:

- Troublemaker, US Department of Labor

- Chief Imagination Officer, Gateway 2000

- Minister of Progress, Aspen Tree Software

- VR Evangelist, Silicon Graphics Inc

- Director of Bringing in the Cool People, Netscape

- Director Mind & Mood, Foote, Cone and Belding

- Senior Creatologist, Polaroid

- Chief Growth Officer, Thomas Group

- Director of Intelligence, TBWA Chiat/Day

- Content Guy, AirMedia Inc

- Journey Manager, Barclays Bank

- Director of Fun, Sprint Paranet

Diese Berufsbezeichnungen müssen geradezu als wahre Provokateure im Unternehmen wahrgenommen werden.… Weiterlesen

von Jana Görs

Mythen der Kreativität – gibt es sie immer noch? Vor drei Jahren bin ich auf eine Veröffentlichung von Teresa Amabile gestoßen. Amabile ist die Leiterin für Entrepreneurial Management an der Harvard Business School und Expertin für Kreativität in Unternehmen. Da ich ihre Erkenntnisse im heutigen Zeitalter zur Gestaltung einer Organisation für sehr wesentlich halte, möchte ich einige Ergebnisse von Teresa Amabiles Arbeit hier vorstellen.… Weiterlesen

von Jana Görs

Erst vor kurzem haben wir über „Mitarbeiter als Innovationslieferanten“ berichtet und schon fanden wir einen weiteren Beitrag über das hohe Potential der Mitarbeiter: Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Artikel „Firmen vergeuden Milliarden“. Dieser Artikel berichtet über das unzureichende Ideenmanagement und die damit vergeudeten Einsparungen in Milliardenhöhe.… Weiterlesen

Erst vor kurzem haben wir über „Mitarbeiter als Innovationslieferanten“ berichtet und schon fanden wir einen weiteren Beitrag über das hohe Potential der Mitarbeiter: Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Artikel „Firmen vergeuden Milliarden“. Dieser Artikel berichtet über das unzureichende Ideenmanagement und die damit vergeudeten Einsparungen in Milliardenhöhe.… Weiterlesen

von Jana Görs

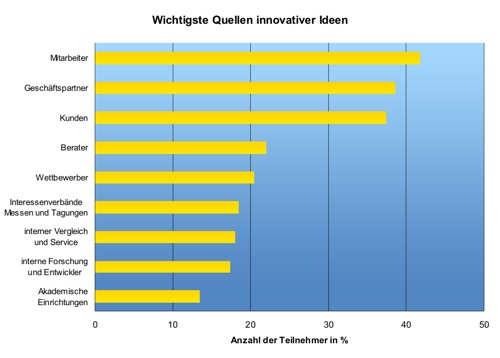

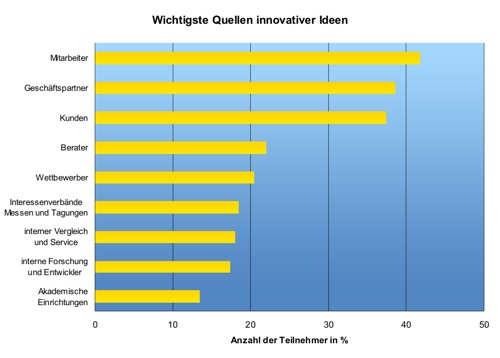

In der Global CEO Study 2006 untersuchte IBM, welche Herausforderungen von Unternehmen gemeistert werden müssen, um neue Innovationskraft freizusetzen. Ein interessantes Ergebnis dieser Studie sind die wichtigsten Quellen innovativer Ideen.

Die Grafik zeigt, dass die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens, knapp gefolgt von den Geschäftspartnern und Kunden, bei den 765 befragten CEOs hoch im Ansehen stehen.… Weiterlesen

Erst vor kurzem haben wir über „

Erst vor kurzem haben wir über „