von Graham Horton

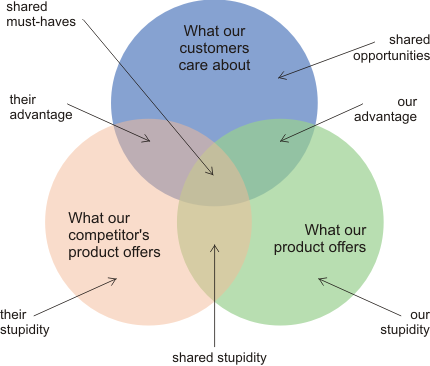

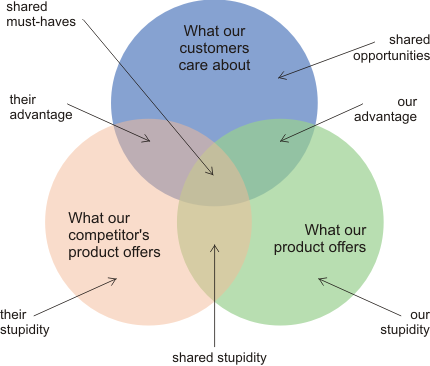

When advising companies and startups about planned new products, we often find ourselves repeating the same basic advice. This motivated us to develop the diagram shown above, which shows customer needs, the competition’s product and the client’s own product, as well as the various overlaps between them.… Weiterlesen

von Graham Horton

Dieses Jahr hatte ich wieder die Gelegenheit, eine Kindervorlesung über Ideenfindung zu machen. Im gr0ßen Hörsaal 5 haben die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit Hilfe der vorgestellten Methoden Ideen für die Zukunft entwickelt. Wir haben Preise in jeder Altersklasse für die besten Ideen gestiftet; die Bilder dazu zieren unsere diesjährigen Jubiläumskarten.… Weiterlesen

von Graham Horton

Von Edward de Bono stammt das Konzept der Provokation, eine Methode zur Generierung von Ideen. Sie wurde in seinem Buch „Serious Creativity“ vorgestellt. Eine Provokation hat die Aufgabe, die Gedanken in neue Bahnen zu lenken, um so neue Ideen zu ermöglichen.… Weiterlesen

von Graham Horton

Wozu brauchen Sie denn Innovation? Dies ist die erste Frage, die wir klären müssen, wenn wir ein Innovationsprojekt mit einem neuen Kunden starten. Denn manchmal hat sich ein Kunde, der keinen fest installierten Innovationsprozess hat, darüber keine allzu genauen Gedanken gemacht.… Weiterlesen

von Graham Horton

Dieses Bild setze ich häufig in Präsentationen ein, um zu zeigen, dass Innovation (auch) eine Frage des Wettbewerbsdrucks ist.

Das Bild ist etwa 1350 entstanden und zeigt eine Vorlesung in einer Universität. Vorne steht ein Dozent hinter einem Pult und liest aus einem Buch.… Weiterlesen

von Graham Horton

Fast alle Unternehmen wachsen langsamer als ihre Branche.

Vor mehr als 60 Jahren hat der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter das Konzept der Kreativen Zerstörung eingeführt. Damit meinte er die Einführung neuer Technologien und Lösungen am Markt, die die Bedürfnisse der Kunden anders und besser befriedigen, als ihre Vorgänger.… Weiterlesen