Was ist Nutzwertanalyse?

Die Nutzwertanalyse ist eine Methode zur Bewertung und Auswahl von Ideen. Sie liefert eine einzige Bewertungszahl für jede Idee. Es ist leicht, ein vollständiges Ranking aller Ideen zu bilden, und man kann die stärkste Idee mit einem Blick erkennen. Die Methode findet im Innovationsmanagement häufig Anwendung.

Das Verfahren wurde in Deutschland Anfang der 1970er Jahre durch die Dissertation von Christof Zangemeister bekannt. Sie wird auf Englisch (weighted) scoring model, simple additive weighting oder weighted sum model genannt. Die Methode wird häufig empfohlen und findet oft Einsatz in Unternehmen im Rahmen ihres Innovationsprozesses. Sie bildet auch einen Teil der VDI-Richtlinie 2225.

Die Berechnung der Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse geht in den folgenden Schritten vor:

- Kriterien festlegen.

- Gewichtung für jedes Bewertungskritierium feststellen. Gewichte bringen die Wichtigkeit der Kriterien zum Ausdruck. Sie müssen Zahlen sein, wobei größere Zahlen eine höhere Wichtigkeit bedeuten. Typischerweise wird ein Skala von 1 bis 10 verwendet.

- Bewertung aller Ideen bezüglich aller Kriterien. Die Bewertung ist ebenfalls ein Zahlenwert, wobei größere Zahlen eine bessere Bewertung bedeuten.

- Multiplikation aller Einzelbewertungen mit den entsprechenden Kriteriengewichten.

- Summation aller gewichteten Bewertungen pro Idee, um deren Gesamtsumme zu erhalten.

- Auswertung aller Gesamtsummen: Die Idee mit der höchsten Gesamtsumme ist der Sieger.

Ein Beispiel für die Nutzwertanalyse

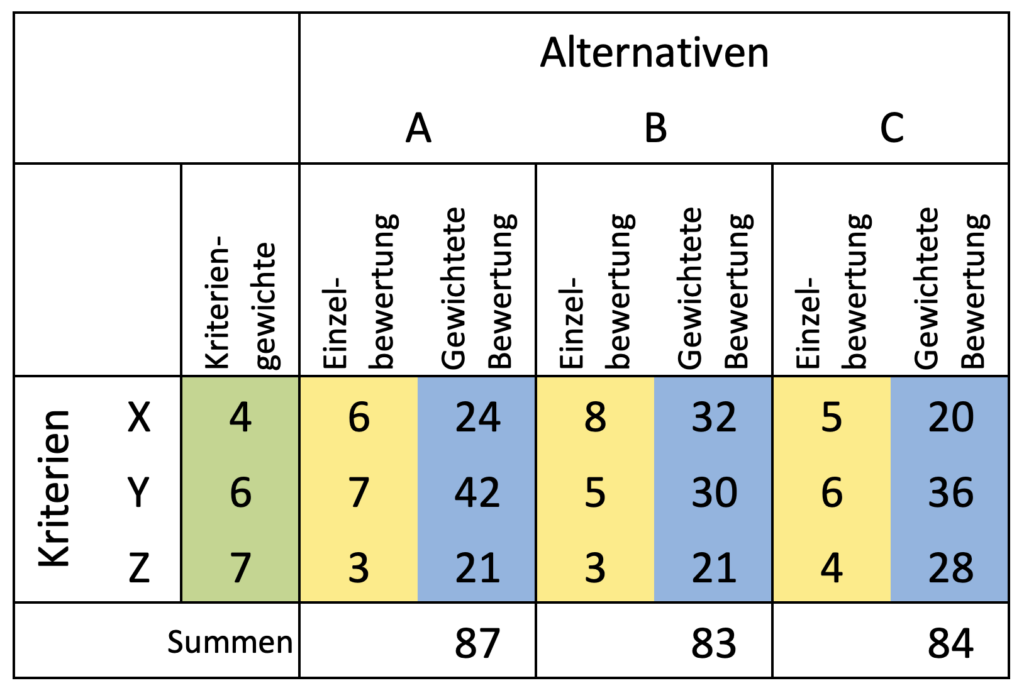

Die Tabelle in der Titelgrafik zeigt ein Beispiel für die Analyse.

- Bewertungskriterien: Die Kriterien heißen X, Y, und Z.

- Gewichtung: Kriterium X hat das Gewicht 4, Kriterium Y das Gewicht 6 und Kriterium Z das Gewicht 7. Somit ist Z das wichtigste Bewertungskriterium.

- Bewertung: Idee A erhält die Bewertung 6 bezüglich des Kriteriums X, 7 bezüglich des Kriteriums Y und 3 bezüglich des Kriteriums Z. Ideen B und C erhalten ihre Bewertungen analog.

- Multiplikation: Als Beispiel ist die gewichtete Bewertung von Idee B bezüglich des Kriteriums Z 7*3 = 21.

- Summation: Die Gesamtbewertung der Idee A, B und C ist 87, 83 und 84 Punkte.

- Auswertung: Idee A ist mit 87 Punkten die stärkste Idee.

Die Gesamtpunktzahlen liegen ziemlich dicht beieinander. Dies ist eine typische Eigenschaft der Methode.

Vorteile

Die Vorteile der Nutzwertanalyse sind:

- Einfachheit. Sie ist leicht verständlich und einfach durchzuführen.

- Skalierbarkeit. Sie kann im Prinzip mit beliebig vielen Ideen und Bewertungskriterien umgehen.

- Gruppenfähig. Sie kann mit mehreren Personen durchgeführt werden.

Nachteile

Die Nutzwertanalyse hat mehrere Nachteile:

Inkommensurabilität der Bewertungen

Das Verfahren verlangt den sprichwörtlichen Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Fünf Punkte für das Marktpotenzial eines Produktes sind etwas Anderes als fünf Punkte für seine Einzigartigkeit. Diese zwei Kriterien haben unterschiedliche Bedeutung für eine Idee, aber die Methode sieht sie als gleichwertig an.

Inkommensurabilität der Bewerter

Wenn Bewerter A der Idee X fünf Punkte gibt, und Bewerter B der Idee Y fünf Punkte gibt, darf man nicht daraus schließen, dass beide Ideen gleichwertig sind. Für Bewerter A beispielsweise ist ein Marktpotenzial ab 10 Mio. Euro im Jahr fünf Punkte Wert, aber Bewerter B hat niedrigere Ansprüche und vergibt fünf Punkte schon für ein Potenzial von 8 Mio. Euro. (Dieses Problem kann man mit Paarvergleichen vermeiden.)

Schwierigkeit der Punktbewertung

Es ist schwierig, bei der Vergabe von Zahlenwerten konsistent zu sein. Wie sollte ein Bewerter Marktpotenziale zwischen 2 Mio.€/Jahr und 15 Mio.€/Jahr auf Punkte von eins bis fünf abbilden?

Trügerische Zuverlässigkeit

Punktebewertungen sind meistens Bauchgefühl und dadurch nicht sehr zuverlässig. Wenn die Zahlen zusammengerechnet werden, kommen oft Summen von der Größenordnung 70 bis 100 heraus. Es wäre aber gefährlich, zu glauben, dass eine Idee mit 83 Punkten definitiv besser ist, als eine andere mit 81 Punkten.

Abhängigkeiten unter den Kriterien

Aus theoretischen Gründen gilt das Verfahren nur, wenn alle Kriterien unabhängig voneinander sind. Das ist aber fast nie der Fall: Innovationsgrad und Entwicklungszeit eines Produktes sind beispielsweise fast automatisch positiv korreliert.

Sensitivität des Bewertungsergebnisses

Kleine Änderungen in den Einzelbewertungen können große Auswirkungen auf das Ergebnis haben, weil die Gesamtpunktzahlen der führenden Ideen oft nahe beieinander liegen. Eine kleine Änderung in einer Einzelbewertung kann zu Änderungen in den Ranking-Positionen der Ideen führen.

Verletzung einer theoretischen Voraussetzung

Die Nutzwertanalyse beruht auf einer theoretischen Annahme, die erfüllt sein muss, damit das Verfahren gültig ist. Diese Annahme ist aber in der Praxis so gut wie nie erfüllt.

Die Theorie verlangt, dass sämtliche Bewertungen in derselben abstrakten Einheit gemessen sind. (Dies ist der Nutzen, der im Namen der Methode steht.) Der Nutzen ist ein Maß für den Beitrag zur Erfüllung eines Ziels. Wenn ein Bewerter für ein Marktpotenzial von 10 Mio. Euro im Jahr fünf Punkte vergibt, hat dieser einen €/Jahr-Betrag im Kopf (irgendwie!) auf einen Nutzen von fünf umgerechnet.

Diese Voraussetzung bedeutet, dass fünf Punkte für die Kundenvorteile eines Produktes im gleichen Maße zum Ziel beitragen wie 5 Punkte für Einzigartigkeit. Das ist in der Praxis nicht durchsetzbar, weil der Aufwand, die Bewertungen derart abzugleichen, enorm hoch ist. Man kann in einem Ideenworkshop nicht verlangen, dass die Teilnehmer diese Bedingung bei ihren Bewertungen erfüllen.

Unser Tipp

Die Nutzwertanalyse ist in der Praxis weit verbreitet, weil sie einfach und übersichtlich ist. Sie hat aber auch Nachteile, die leicht zu übersehen sind. Diese Nachteile haben das Potenzial, ein missverständliches Bewertungsergebnis zu produzieren. Aus diesem Grund setzen wir die Nutzwertanalyse in unseren Workshops nicht ein.

Links

Kompaktwissen Innovationsmanagement

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2024 von Graham Horton