von Jana Görs

Innovationen sind wichtig. Sie sorgen dafür, dass das Unternehmen auch in der Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Darum schreiben viele Führungskräfte das Thema Innovation auch so groß. In unserer Arbeit erleben wir aber, dass sich die Aktivitäten für Innovation oft auf Kleinigkeiten beschränken, die nicht wirklich für Neuerungen sorgen.… Weiterlesen

von Jana Görs

Innovationen misslingen häufig

Jeder Innovations- oder Produktmanager ist bestrebt seine Innovationen zum Gelingen zu bringen. Bislang misslingen Innovationen immer noch häufig. Bei Zephram glauben wir, dass für den Erfolg oder Misserfolg einer Idee, die Umsetzungsart entscheidend ist. Warum? Weil eine Idee lediglich einen Kerngedanken einfängt.… Weiterlesen

von Graham Horton

Auch 2016 haben wir bei der Tagung HICSS in Hawaii über unsere Forschung berichtet. Bei mehr als 100 Einreichungen in unserem Themenbereich Collaboration Systems and Technologies haben wir den Best Paper Award – den Preis für den besten Beitrag – gewonnen.… Weiterlesen

von Graham Horton

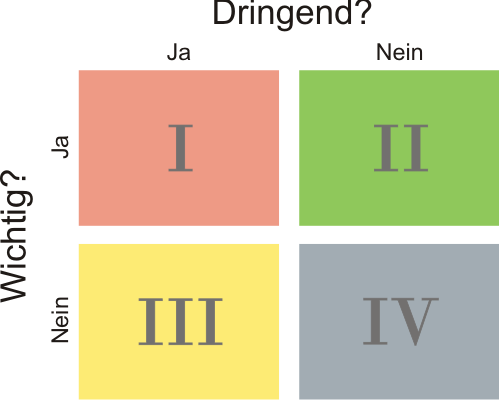

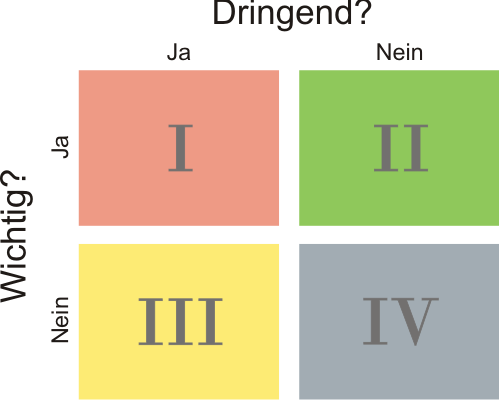

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Innovation für jedes Unternehmen überlebenswichtig ist. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Freiheit des Marktes aufgehoben ist und dadurch kein Wettbewerbsdruck vorhanden ist – wie beispielsweise beim Öffentlichen Dienst. Für alle anderen gilt aber: Wer nicht innoviert, wird früher oder später von der Konkurrenz überholt.… Weiterlesen

von Graham Horton

Jana war diesen Sommer auf der wissenschaftlichen Tagung COLLA 2014 in Sevilla und hat die Ergebnisse einer Forschungsarbeit präsentiert. Im Paper ging es um ein Internet-basiertes Verfahren zur Auswahl von Ideen durch eine Gruppe. Der Artikel basiert auf der Abschlussarbeit des Studenten David Bobles, der von Jana und mir betreut wurde.… Weiterlesen

von Graham Horton

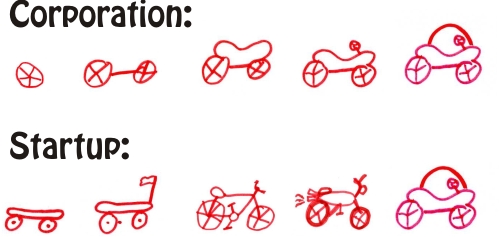

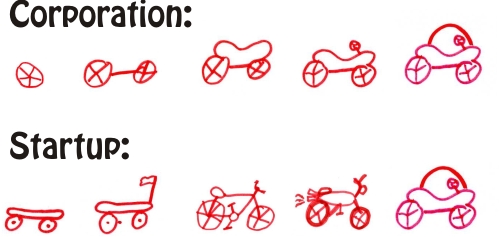

This is an insider joke for anyone who has experienced both a corporate innovation program and a lean startup.

Thanks to Pauline (age 9) for drawing the pictures 🙂